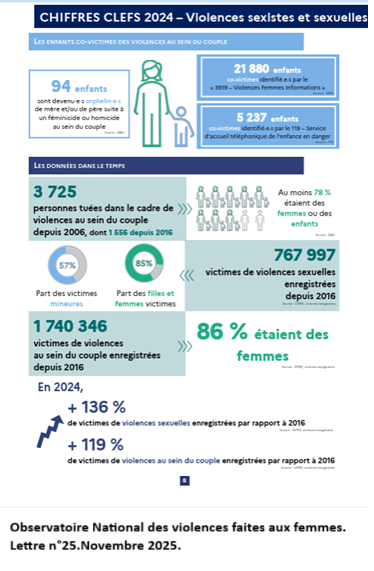

Les dernières données de l’Observatoire national des violences faites aux femmes rappellent l’ampleur des violences sexistes et sexuelles en France et leur caractère structurel, y compris dans le champ de la santé. Pour les professionnel·le·s de la périnatalité, ces chiffres ne sont pas qu’un constat : ils interrogent la manière de soigner, de se protéger et d’agir collectivement.

Un phénomène massif, encore sous‑déclaré

Les violences sexistes et sexuelles regroupent l’ensemble des propos, comportements, contraintes et actes à connotation sexuelle imposés à une personne, de l’injure sexiste au viol. Elles portent atteinte à la dignité, à l’intégrité psychique et souvent physique des victimes, et sont sanctionnées pénalement en droit français.

L' Observatoire national des violences faites aux femmes montrent des violences en hausse ou mieux révélées, qu’il s’agisse des violences au sein du couple, des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel. Malgré tout, seule une faible proportion des victimes dépose plainte, ce qui laisse supposer une sous‑estimation importante des violences réellement subies.

Ce que disent les données nationales

Les estimations récentes font état de centaines de milliers de femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles par conjoint ou ex‑conjoint chaque année. Les violences sexuelles recouvrent les agressions sexuelles sans pénétration comme les viols, avec pour point commun l’absence de consentement et la contrainte, la menace, la violence ou la surprise.

Les rapports publics soulignent également la persistance de très faibles taux de plainte et de condamnation pour les violences sexuelles, malgré l’augmentation des signalements aux forces de l’ordre. Ces chiffres invitent à penser la réponse non seulement en termes pénaux mais aussi en termes de prévention, de formation des professionnel·le·s et d’accompagnement des victimes sur le long cours.

Quand le soin devient un lieu de violence

Le système de santé n’est pas épargné : les travaux sur les inégalités de genre en santé et la période périnatale montrent que sexisme, discriminations et violences peuvent traverser les relations de soin, les organisations et les hiarchies. Les violences peuvent être subies par les patientes (examen vécu comme imposé, remarques sexistes, déni de douleur) mais aussi par les soignantes, exposées à des comportements de collègues, de supérieurs hiérarchiques ou de patient·e·s.

Les sages-femmes, au carrefour de l’intime, de la vulnérabilité et du pouvoir médical, sont particulièrement exposées : confrontées très fréquemment à des patientes victimes de violences et elles‑mêmes concernées par les violences sexistes et sexuelles au cours de leur vie professionnelle. Ces réalités nourrissent un risque d’usure, de désillusion et de désengagement si l’institution ne reconnaît pas et ne traite pas ces violences.

Quels enjeux spécifiques en périnatalité ?

En périnatalité, les violences de genre se croisent avec d’autres inégalités : médicalisation parfois centrée sur le risque biologique au détriment de l’écoute, difficultés d’accès aux droits, racisme, précarité. Le rapport du CESE sur les inégalités de genre et la santé des femmes rappelle que la période périnatale est un révélateur des rapports de pouvoir, qui pèsent sur la parole des femmes et leur capacité à être crues lorsqu’elles évoquent des violences.

Pour les sages-femmes, ces constats renforcent trois responsabilités professionnelles : dépister les situations de violences en respectant la temporalité des femmes, garantir des soins exempts de toute violence (verbale, psychique, gynéco‑obstétricale) et se mobiliser au sein des équipes pour faire reconnaître et traiter les violences vécues par les soignant·e·s. Cela suppose du temps, des outils concrets et un cadre sécurisant, individuel et collectif.

Des pistes d’action concrètes sur le terrain

Les recommandations nationales insistent sur la formation initiale et continue à la définition juridique des violences, au repérage, à l’orientation et à la conduite de l’entretien avec les victimes. Des ressources sont disponibles : campagnes nationales, référent·e·s VSS dans les établissements, outils d’aide au repérage co‑élaborés par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains), l’Ordre des sages‑femmes et d’autres instances.

Dans les services, plusieurs leviers sont accessibles sans attendre :

Afficher clairement la politique de tolérance zéro vis‑à‑vis des violences sexistes et sexuelles, y compris entre professionnel·le·s.

Mettre en place des procédures de signalement simples, connues de tou·te·s, avec un suivi réel et une protection des victimes et des témoins.

Créer des espaces de parole sécurisés pour les équipes afin de nommer ce qui se joue dans les relations de soin et au sein des collectifs de travail.